1. 日本の建築基準法と耐震基準

日本の建築基準法は、地震の多い国として厳格な耐震基準を定めています。特に**1981年の改正(新耐震基準)と2000年の改正(現行基準)**により、より安全な耐震設計が求められています。

① 現行の耐震基準(2000年改正)

現在の耐震基準では、以下のような耐震性能を確保する必要があります。

-

耐震等級1(最低基準)

- 数十年に一度の地震(震度5強程度)では損傷しない

- 数百年に一度の大地震(震度6強~7程度)でも倒壊・崩壊しない

- ※この基準を満たせば「建築基準法適合」となる

-

耐震等級2・3(住宅性能表示制度)

- 耐震等級2:建築基準法の1.25倍の耐震強度(避難所レベル)

- 耐震等級3:建築基準法の1.5倍の耐震強度(消防署・警察署レベル)

福岡県で地震リスクを考慮する場合、耐震等級2以上を推奨します。

2. 福岡県の地震リスクと耐震性能の考え方

福岡県は、比較的地震が少ない地域とされていますが、2005年の**福岡県西方沖地震(M7.0)**で震度6弱を記録し、大きな被害が発生しました。

福岡県の地震リスク

- 活断層

- 警固断層(福岡市~春日市付近)

- 日向灘沖地震の影響

- 過去の被害

- 2005年 福岡県西方沖地震(震度6弱)

- 2016年 熊本地震(福岡県南部で震度5強)

こうしたリスクを考慮すると、福岡県でも耐震性を強化することが重要です。

3. 注文住宅での耐震対策

注文住宅を建てる際に意識したい耐震対策を紹介します。

① 耐震設計(耐震・制震・免震)

- 耐震構造(基本)

- 建物自体を強くして揺れに耐える(例:壁量を増やす)

- 制震構造(推奨)

- 揺れを吸収するダンパーを設置(例:オイルダンパー)

- 免震構造(高コスト)

② 基礎工事

- ベタ基礎を採用し、地盤の不同沈下を防ぐ

- 地盤調査を行い、地盤改良が必要なら適切に補強

③ 耐震等級の選定

- **耐震等級1(最低限)**ではなく、等級2・3を目指す

- 住宅性能表示制度を利用し、耐震性の証明を受ける

④ 高耐震な構造材の選定

- 耐力壁をバランスよく配置

- 金物補強(ホールダウン金物など)を適切に施工

- 高耐震の木造・鉄骨造・RC造の選択

4. 福岡県で注文住宅を建てる際の補助制度

福岡県では、耐震補強や住宅の耐震診断に対する補助金制度があります。

福岡県の耐震補助制度(一例)

- 福岡市の耐震診断・補助

- 住宅の無料耐震診断

- 耐震改修工事の補助金(最大100万円)

- 北九州市の耐震改修補助

- 国の補助制度

補助制度は自治体ごとに異なるため、市町村の公式サイトで確認するのがおすすめです。

地震保険の概要

地震保険は、地震や噴火、津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失による損害を補償する保険です。通常の火災保険ではカバーされないこれらの被害に対して、政府と民間損害保険会社が共同で運営する制度です124。

地震保険の特徴

-

: 地震保険は火災保険とセットで契約する必要があり、単独での契約はできません12。

-

: 住宅(店舗併用住宅も含む)と家財が対象ですが、1個30万円を超える貴金属や自動車などは除外されます12。

-

: 火災保険金額の30%から50%の範囲で設定可能で、住宅は最大5,000万円、家財は最大1,000万円です12。

-

: 地域や建物の構造によって異なりますが、耐震性能に応じた割引制度があります13。

-

: 地震による被害で住まいを失った場合、生活再建のための経済的な支援として役立ちます4。

-

: 日本は地震のリスクが高く、地震保険はそのリスクに対する備えとして重要です13。

-

: 地震保険の保険料は高く、特に地震のリスクが高い地域や木造の建物では負担が大きくなります3。ただし、割引制度を利用することで軽減可能です3。

5. まとめ

福岡県で注文住宅の耐震性能を考えるポイント

✅ 最低でも耐震等級2以上を確保(耐震等級3ならより安心)

✅ 耐震+制震構造を導入(コストに余裕があれば免震も検討)

✅ 地盤調査をしっかり行い、適切な基礎工事を実施

✅ 自治体の補助金を活用し、耐震強化を支援してもらう

福岡県は地震リスクが低いと言われてきましたが、過去の地震を考えると耐震対策は十分に行うべきです。注文住宅を建てる際は、信頼できる施工店と相談し、最新の耐震技術を取り入れることをおすすめします。

追記 耐震性を高めるためには

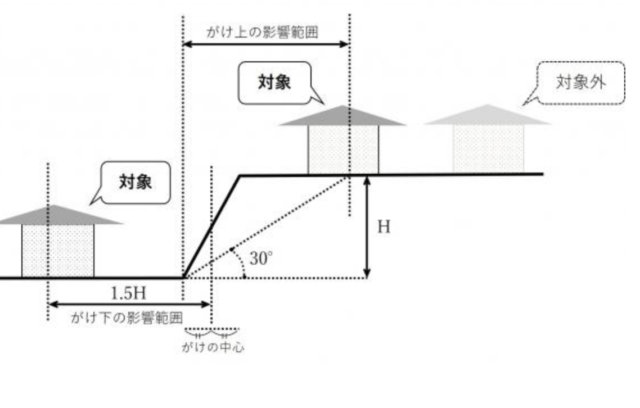

耐震性を高めるためには、壁や柱の直下率を上げることが重要です。以下に詳しく説明します。

直下率は、1階と2階の柱や耐力壁がどの程度同じ位置に配置されているかを示す指標です。柱の直下率は、2階の柱の下に1階の柱がある割合を示し、壁の直下率は2階の耐震壁の下に1階の耐震壁がある割合を示します124。

-

: 1階と2階で柱の位置が一致する数を2階の柱の数で割った数値です。

柱の直下率=一致する柱の数2階の柱の数×100%柱の直下率=2階の柱の数一致する柱の数×100%

-

: 1階と2階で耐力壁の位置が一致する長さを2階の耐震壁の長さで割った数値です。

壁の直下率=一致する壁の長さ2階の壁の長さ×100%壁の直下率=2階の壁の長さ一致する壁の長さ×100%

直下率を上げることで、建物の耐震性が向上します。具体的には以下のようなメリットがあります。

-

: 上下階の柱や壁が揃うことで、地震時の力が効率的に伝達され、建物全体のバランスが良くなります36。

-

: 柱の直下率が高いと、梁に掛かる負担が減り、倒壊のリスクが低下します19。

-

: 直下率を高めることで、少ない耐力壁で耐震等級を確保できる可能性があります5。

-

: 50%以上が目安で、理想は60〜70%です129。

-

: 60%以上が推奨されます67。

-

: 間取りを考える際に、構造計画も同時に考慮することが重要です6。

-

: 耐力壁をバランスよく配置することで、地震に強い構造を実現します27。

-

: 四角形などのシンプルな形状が耐震性に有利です2。

直下率を意識した設計は、建物の耐震性を高める上で非常に重要です。特に、自由設計の注文住宅では、直下率を考慮した設計が求められます。

文責 監修者 長崎秀人

福岡県の注文住宅専門の設計事務所「長崎材木店一級建築士事務所」の代表。宅建業も営み、業界歴は35年に及び、建築士・宅地建物取引士の資格を持つ。明治30年創業の同社は、設計から施工、不動産取引まで幅広く手掛け、公正なサービス専門性と実績に基づく信頼性の高い情報を提供している。

「注文住宅」に関連する記事

福岡注文住宅の流れ

工務店やハウスメーカーと注文住宅を建てるための土地購入ガイド

注文住宅を建てるなら。工務店やハウスメーカーの選び方と住宅ローンのコツ

住宅購入に必要な諸経費とは?

注文住宅を購入する際の諸経費と登記手続き

注文住宅購入時にかかる諸経費と注意点